宝冢歌剧团在日本倍受欢迎的原因是什么?

它的主要观众群似乎都是女性? NHK「宝塚トップ伝説~熱狂の100年~」http://www.tudou.com/programs/view/l7epxZW35Gk/

NHK「宝塚トップ伝説~熱狂の100年~」http://www.tudou.com/programs/view/l7epxZW35Gk/

噗,其实啊,宝塚在日本也没有倍受欢迎,基本上来说还是个小众的爱好。我觉得有一位的回答很正确,不是倍受欢迎,更多是倍受尊敬。因为本身特色是“全员未婚少女”,外加退团后的OG很多在影视圈内都是大女优,所以给人一种特别厉害的感觉。当然,剧团也有过黄金时期,又是日本的早期开办的娱乐集团,知名度一直存在,但现在的话,与其说是倍受欢迎,不如说是因为宣传造势的关系有些神化了。

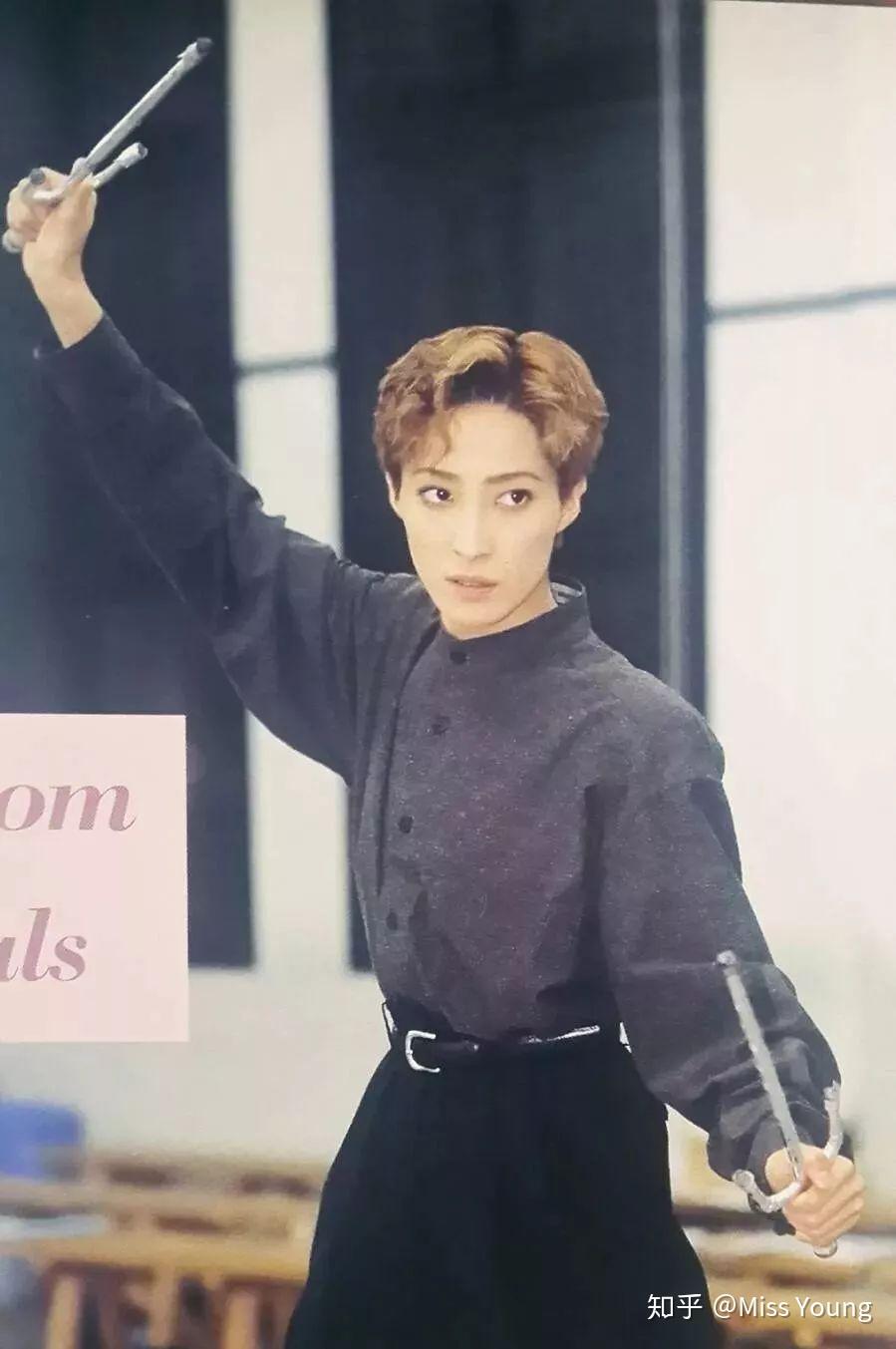

要说宝塚的魅力关键,就是男役了(当然娘役也很重要,但男役更被看重)。男役就是扮演男性角色的女生,口号是“演绎女性心目中的完美男性”,她们自己也说:所扮演的男性在现实中不存在。这就是“梦”的力量,宝塚被称为“梦的世界”,提供给观众一个看到“梦幻世界”的场所。宝塚舞台上的男性,无论是好人还是坏人,都是女性的理想状态,长身玉立、风度翩翩、哪怕是极其简单的抬手转身,都是经过仔细设计的动作。“男役十年”就是指男役要用10年的时间把这些精心设计过的动作变成自己的一部分,再演绎出带有个人特色的“男役像”。

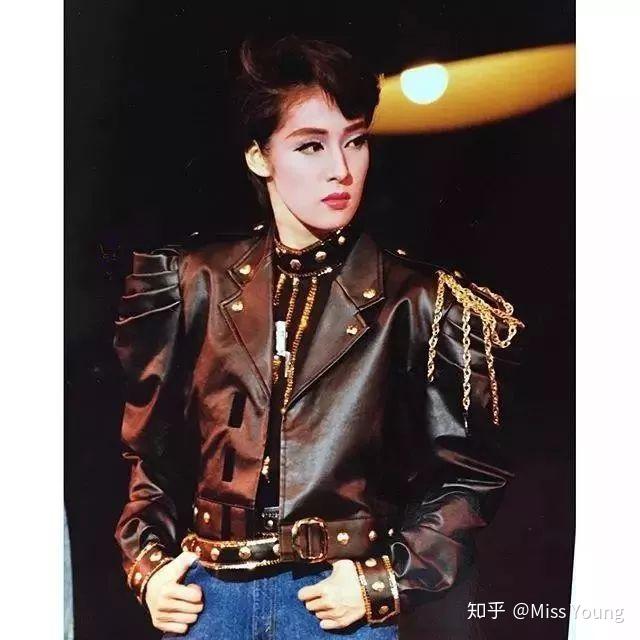

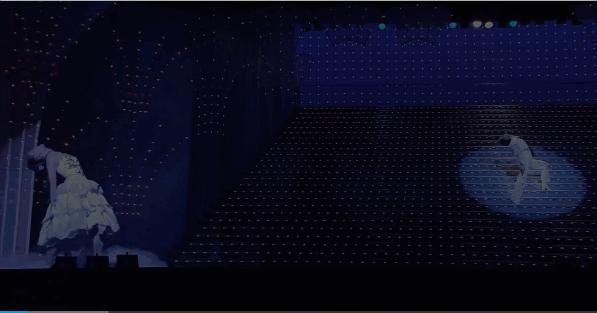

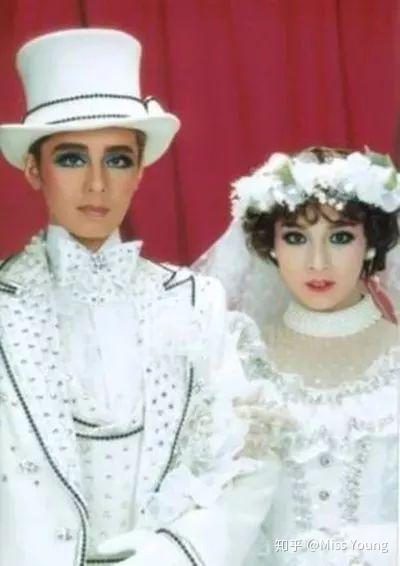

宝塚的舞台装饰和服装也极其华丽,缎带和水钻是最基本的装饰品。最后谢幕时,被的大羽根是华丽表现的极致。尤其是top谢幕时的服装,每次公演都是特别制作的,虽然只是穿着从大阶段上走下来谢幕。一般这件衣服是全身水钻,加上20kg重的羽毛制作的羽根(羽根不知道该怎么解释,也算是宝塚的专有名词之一),华丽程度让人炫目。

剧目也是宝塚的杀手锏,他们演了一批自己的演出家,担任剧目制作、编剧、音乐。每一部剧都是为宝塚定制,引进剧也会做出相应改编。虽然改编上会褒贬不一,但无一例外就是为了凸显宝塚star的魅力。剧目以言情剧为主,表现缠绵悱恻的男女恋情。

star、华丽的舞台、剧目,我认为宝塚的魅力基本就包含在这三样里面。不过萝卜青菜各有所爱,宝塚的演出家整体年龄偏大,有些剧目的昭和味浓重,最主要的目标消费群是年龄偏大的贵妇们。她们又有时间又有钱花在宝塚。

作为一个在日本呆了几年,分别在东京和宝冢市看过几场公演的一般观众来谈谈感受。

首先,关于宝冢在日本的受欢迎程度,

今年诞辰100周年的宝冢歌剧团在日本可以算家喻户晓,

去看过一两次的人很多,定期观剧的人也不少,一些大学里甚至有宝冢同好会,

有人气的演员,特别是扮演男性角色的男役有人数庞大的粉丝团体,

这些粉丝组织严密,会在公演前后列队在剧场门口迎送,并送上经过严格筛选的慰问品。

在演艺界明星中,也不乏有人在访谈中谈到喜欢看宝冢(当然其中女明星居多),

时尚杂志中也偶尔会看到宝冢明星的采访特辑。

总体感觉,宝冢歌剧团在日本社会知名度很高,

粉丝数量上虽然可能比不上一些杰尼斯的国民男偶像团体,

但粉丝也是年龄范围很广,相对理智且忠诚度高,也就是说基本都是铁杆粉丝。

接着从几个角度说说为什么宝冢歌剧团为什么会受欢迎:

【华丽梦幻】

宝冢格局受欢迎,归根结底是因为它为观众营造了一个华丽无比的梦幻世界。

第一次观剧的时候,大抵都会被宝冢精致的妆容,华美的服饰,绚丽的灯光和壮丽的交响乐效果震撼到,我曾经带一个朋友去看了宝冢,结束后她感慨到:“宝冢实在太华丽太绚烂了,我这样不是粉丝都想要以后再来看几场宝冢呢!”

没错,我觉得这就是宝冢的魅力根源,华丽与梦幻的极致,让观众感觉像是到了另一个世界,能够在观看的几小时中忘掉一切烦恼,专心沉溺在梦幻的世界享受视觉与听觉的盛宴。

【与时俱进】

宝冢诞生在100年前的日本宝冢市,最初只是为了振兴当地温泉旅游的一个少女歌唱团,

但全员女生的阵容和对于当时来说新颖的表演与舞台效果造成了极大的轰动,

看过文献里面说,对于当时没什么娱乐活动的大众来说,去看宝冢歌剧就是像过年一样值得很早就开始期待,并在观后和大家津津乐道的事情,更是有很多其他远方地区的人坐火车专程来观看。

但是随着后来电视在一般家庭中的普及,宝冢歌剧团陷入了空前危机,

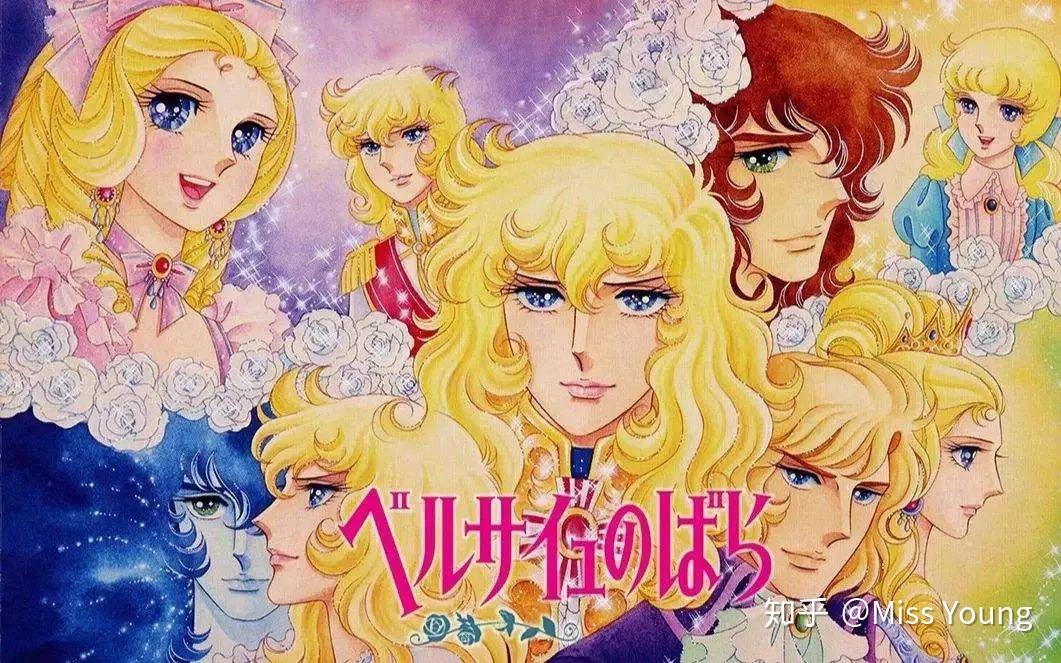

为了打破困境,歌剧团选择了排练当时红极一时的少女漫画——《凡尔赛的玫瑰》,

凡尔赛的玫瑰讲述了法国大革命时期女扮男装的主人公奥斯卡壮烈的一生,

第一次尝试改编漫画的宝冢歌剧团遭到漫画粉丝的骂声一片,

粉丝们觉得真人演出会毁掉这部漫画,

漫画里九头身完美比例,如同繁星一般闪烁的眼睛是不可能出现在现实中,

过激的粉丝甚至给当时要出演奥斯卡的男役寄去带着刀片的恐吓信,

但处在存亡危机的宝冢剧团最终抗住了压力,

服装道具师苦苦研究穿多高的高跟,腰线提升到哪里才会显得身材修长,

演员们反复扭曲自己的身体摆出各种纠结痛苦的姿势,寻找最美的角度,

主演奥斯卡找出了究竟将目光对准哪里才会眼中有星光闪烁……

1974年9月,大幕拉开的瞬间,宝冢歌剧历史就此改变。

这部剧在之后每隔十年左右会再次编排公演,皇室成员也曾在90年代观看过,

凡尔赛的玫瑰成为宝冢历史上观看人数最多的,不朽的名作。

在创立以来100年的漫长历史中,宝冢歌剧一直在做不同的尝试,

不仅有像凡尔赛玫瑰这样的“洋物”、宝冢也每年都会推出融合日本传统文化历史的“日本物”,

中国,蒙古,阿拉伯,印度,埃及等各种国家地区,

未来,现代,近代,古代各种时代,

歌剧,话剧,小说,漫画,神话故事,历史传奇等各种题材都在宝冢剧场的舞台上轮番上演。

甚至曾经为了寻求变革还加入了男性,不过遭到粉丝强烈反对不久就不了了之……

粉丝们支持的,一直是那个不断挑战自己,为观众带来最新鲜最华丽剧目的宝冢。

【男役魅力】

如果你问粉丝们宝冢歌剧团最吸引人的是什么?

相信九成九的人都会回答:宝冢男役。

宝冢男役身上有着对女性致命的吸引力,

她们是女人,所以明白女人需要的是什么样的男人,

她们又在扮演男人,十数年如一日的研究与表演让他们比男人还男人。

曾经在访谈中有团员提到过,每天在上下班电车上,走在大街上,坐在咖啡馆里,

她们会抓住一切时间和机会研究男人的动作,神态,揣摩怎样才能更加帅气,

相信那么多上木村拓哉的综艺节目的女嘉宾,完全不会脸红心跳,只顾着拼命观察恨不得用小本本记下木村一举一动的,也只有宝冢歌剧团敬业的男役们了吧~

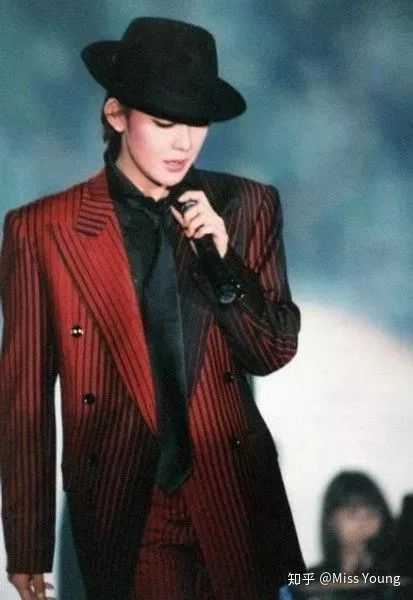

宝冢剧团宙组男役TOP(主演)凰稀かなめ曾经提到过:

“现在日本的草食男越来越多,我的目标就是给大家展现肉食男的魅力,让大家体会到纯男性化的帅气与性感。”

总而言之,宝冢男役对女粉丝来说,是绝对致命的毒药。

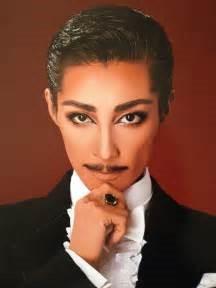

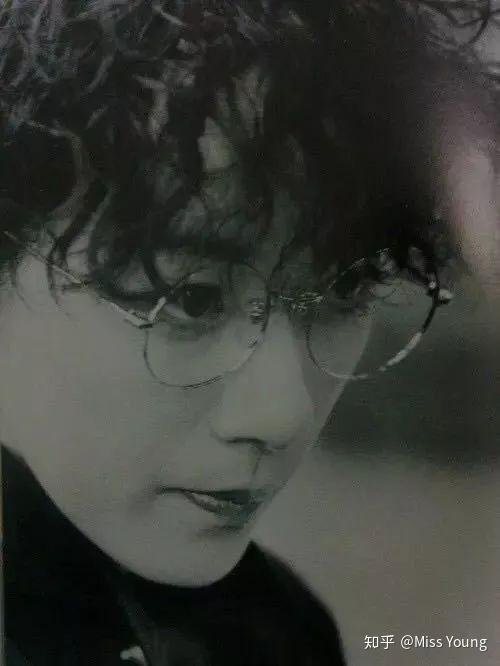

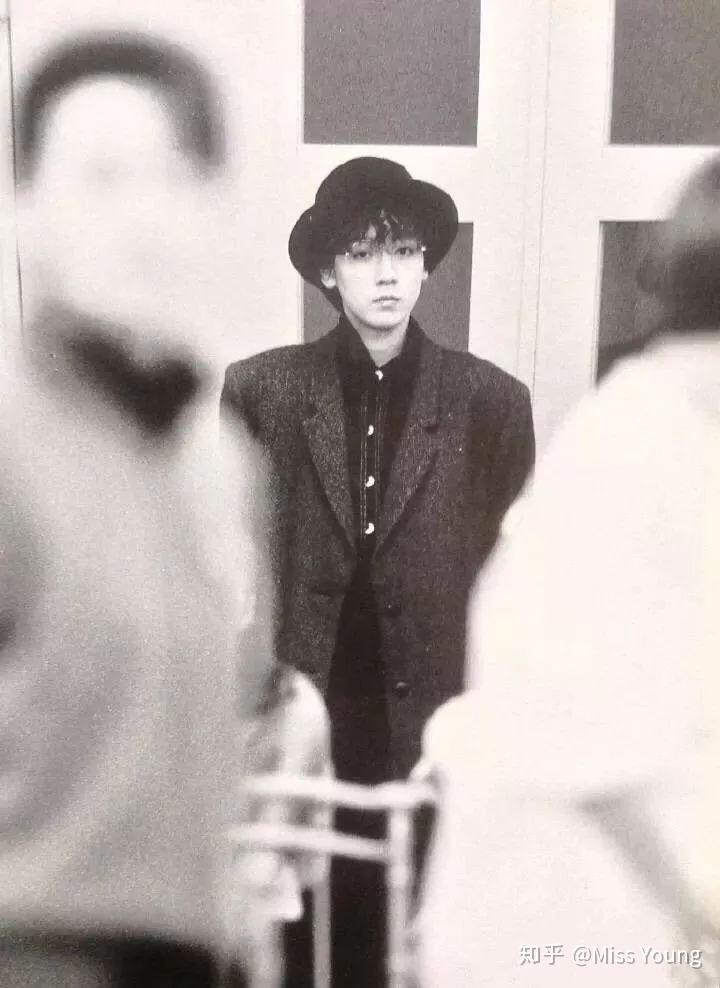

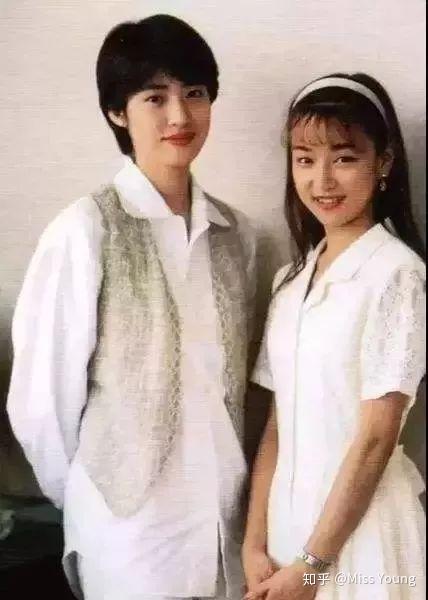

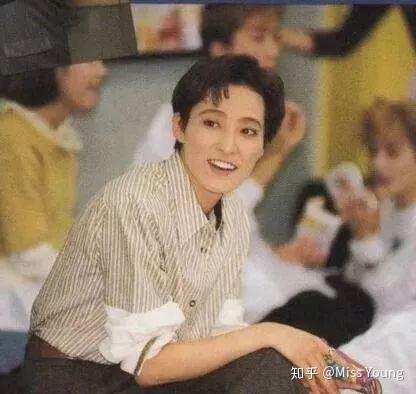

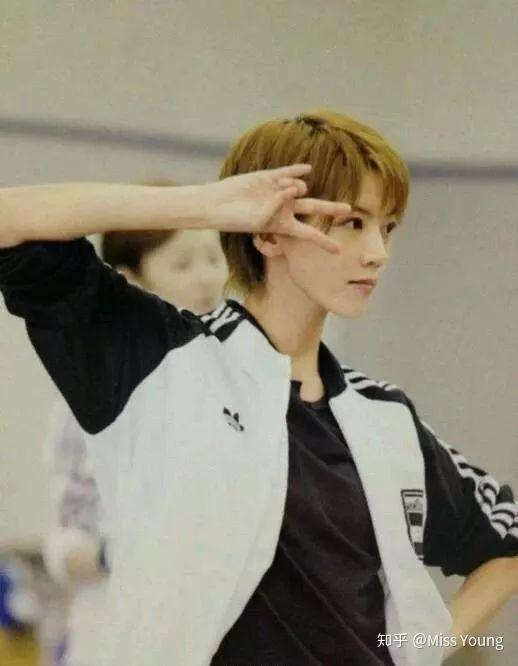

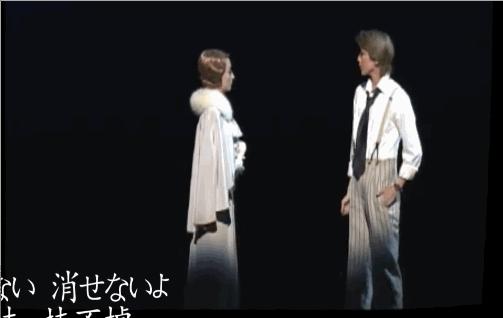

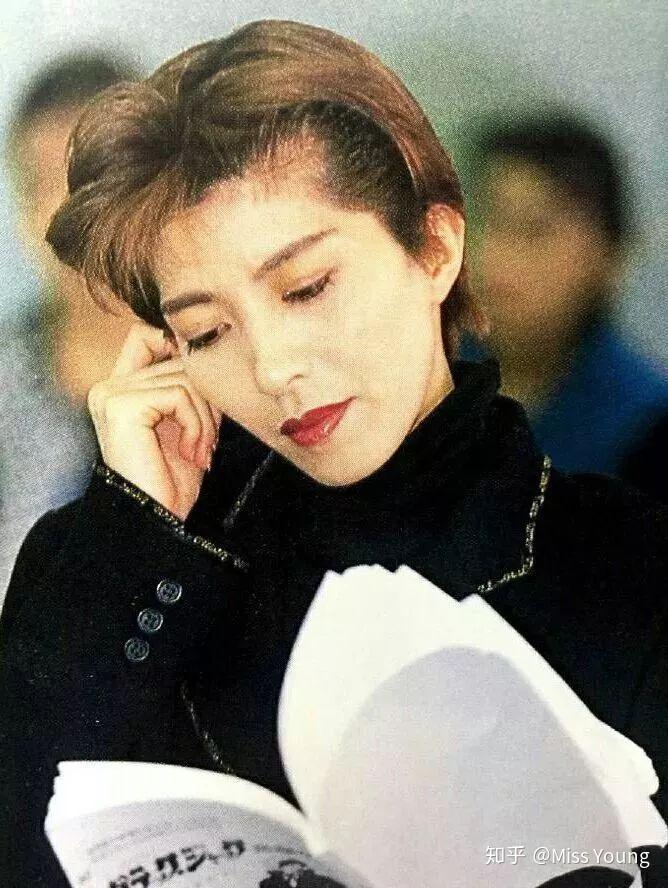

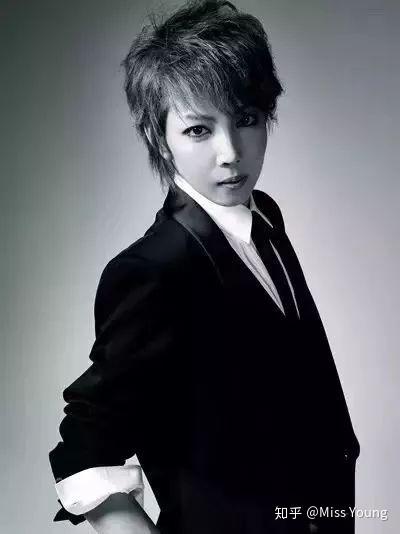

(放一张现如今的名演员,当年被称为宝冢奇迹的天海祐希的照片,剧目是Me and my girl)

【习惯影响】

宝冢的历史基础决定了粉丝年龄层的高龄化,

但宝冢粉丝却绝对不限于老奶奶,老阿姨们,

在日本,宝冢观剧是代代相传的活动,很多年轻人第一次看宝冢都是在妈妈怀里,

一家人会一起观剧,一边喝下午茶一边讨论自己喜欢的男役TOP,

加之宝冢剧男女老少咸宜,在剧场中也不难看到陪着老婆来看剧的老公的身影。

就像日本人爱棒球一样,没什么原因,爷爷爱,爸爸也爱,自己自然也就爱了。

哦对,另外大家还会在后排的小龙套中挑选自己喜欢的年轻团员,

会为年轻的小团员组成粉丝团,写鼓励信,送小礼物,

这种看着自己喜欢的团员一点点成长最终成为TOP也是日本粉丝们很享受的过程。

【个人感触】

最后谈一点个人的感触吧,

宝冢之所以铁杆粉丝这么多,魅力当然是一方面,

另外也是因为,宝冢的团员们真的值得敬佩,

十几岁的年纪通过倍率20~40倍的高难度考试进入宝冢音乐学校,在等级制度森严的宝冢学校和剧团里,下级生要贴着墙壁一列走,打扫卫生不用说,快步上前给上级生开门,排练时候搬椅子拿衣服更是家常便饭。

在经过两年的学校生活进入宝冢剧团后,也是人人都从最不起眼的龙套做起,舞台妆容都是每个人一边和前辈学习一边自己研究,除了化妆品以外,不重要的配角们的假发,甚至各种饰品道具,都是团员们根据自己的角色特征自己花钱配齐的,有时候甚至微薄的薪水都不够用……

在激烈的竞争,痛苦的训练中,最后能够力压群雄成为男役TOP的,

同一时期只有“花月雪星宙”五组的五个人而已,

而能否爬上TOP要凭个人的天赋、观众人气还有上层的器重程度,一般至少需要10~15年,

被称为宝冢传奇的天海祐希也用了足足7年才爬上TOP的宝座……

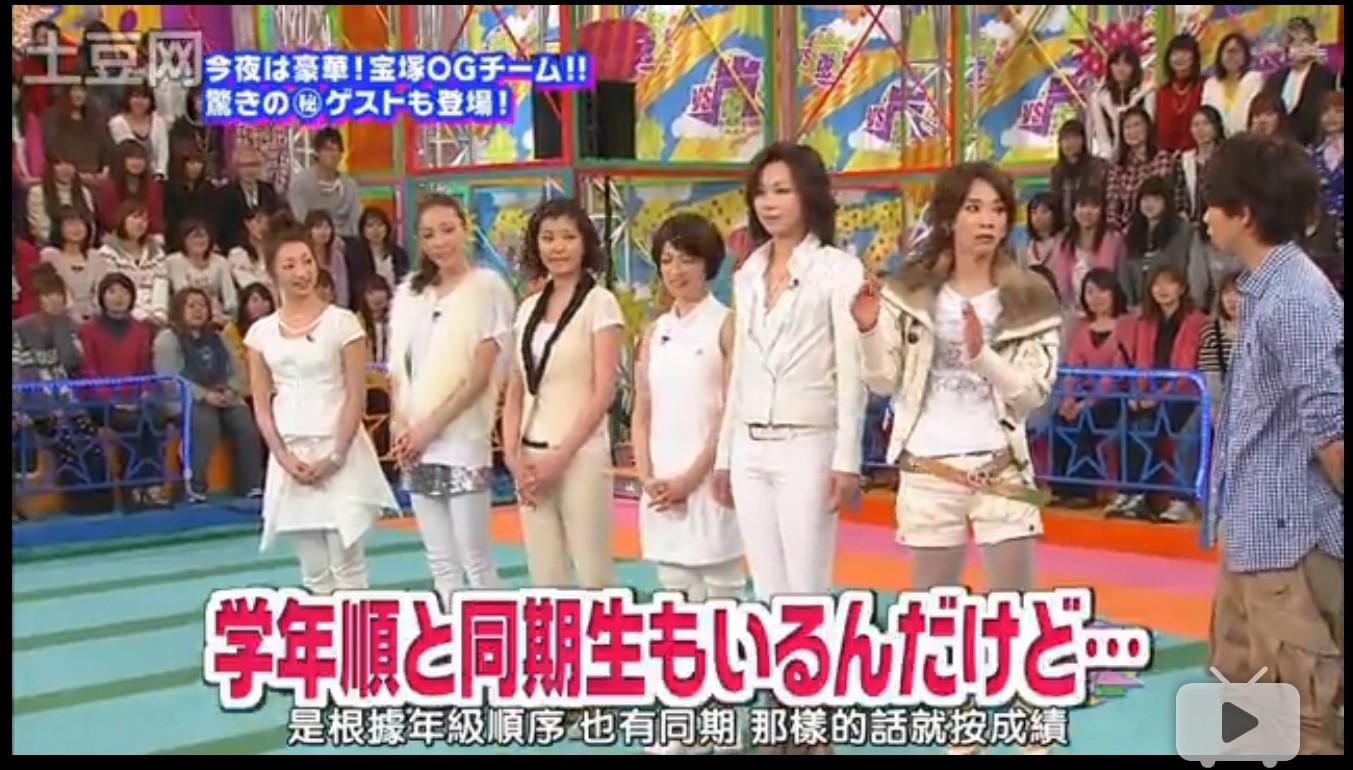

(上图除了花月雪星宙五个组以外,还设有专科,所属都是决意一生奉献给宝冢的资深团员)

也许大家可以试想一下,

她们从花一般美好的少女时代入团,花费二十多年时间,

一直在同一个地方,和一群优秀的同性一起竞争,

无法公开谈恋爱,更不能结婚,最终能成为男役TOP的仅仅是寥寥数人,更多的人只能永远当配角,

每一个宝冢团员,都是奉献出了自己最美好最宝贵的时间,

退团后已经三十多岁的她们,同龄人的孩子都可以上初中了,

而自己还要重新开始奋斗,是怎样的一种觉悟?

纵使宝冢团员们大多天资聪颖,退团后也大多在演艺圈有了不错的发展,

她们在宝冢时期的辛苦付出,那种孤注一掷的奋斗仍然让人觉得悲壮,让人油然生畏。

今年退团的花组男役TOP蘭寿とも在退团演讲中说到:

“宝冢是一个大家为了梦想可以拼上性命的地方”;

“没有哪里能够比宝冢更有魅力,更让人痛苦,也更让人幸福的了”。

私以为,宝冢团员奋斗经历的漫长与痛苦,近乎偏执的追求,

也是让宝冢粉丝们敬佩,热爱,甚至心疼的,宝冢人气的原因所在吧。

貌似有点啰嗦了,就说这么多吧。

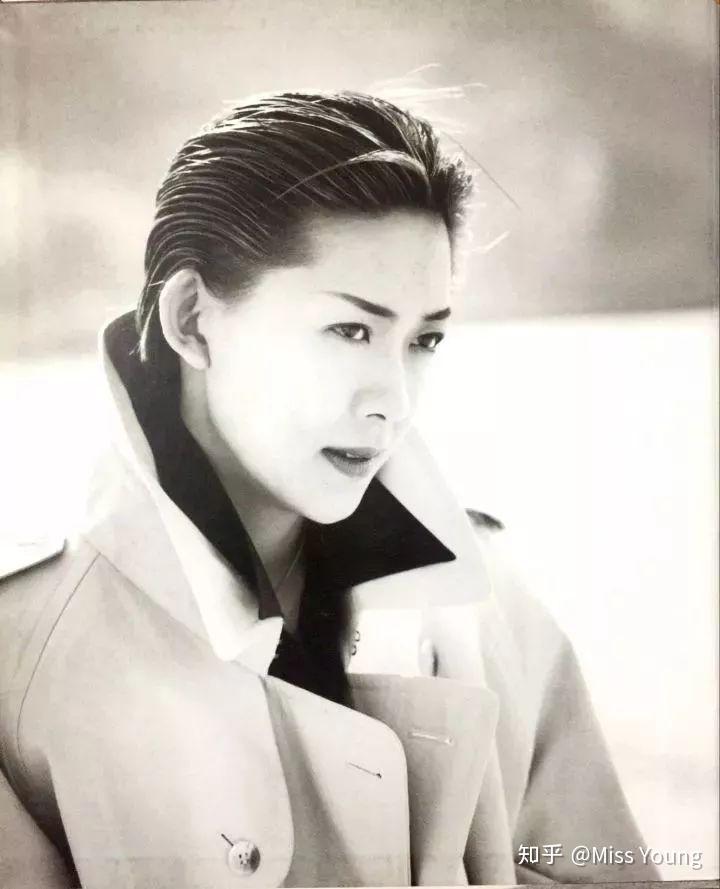

最后以退团在演艺圈发展最红火的黑木瞳和天海祐希的照片结尾,

希望每一个可爱的宝冢团员在退团后都能有不错的事业前景,找到自己的幸福~

题主放的这个NHK的纪录片的最后有一段话,我想能够回答这个问题。当时我看的时候感触也很大,我想这是我喜欢宝塚的理由吧。(因为这个纪录片主要是讲的百年的五位TOP桑,但是我想这段话也适用于每个饭心里的本命)

【“站在顶端的TOP们,真诚地面对自己背负的使命并努力超越。狂热的饭们,并不是向这些TOP追求理想的爱,而是为她们的生活态度而着迷。” 】

宝塚有很多可以引人注意的点,比如全团都是未婚女性,舞台华丽梦幻,男役帅气逼人,新娘预备学校,大物女优养成所等等… 其中【她们的生活态度】我想是ZUKA最大的魅力之一。也是最吸引我的魅力。

从全国最难考的音校招考开始,就是一个为追求梦想开始闯关的过程。每年录取放榜的时候,就没有人不哭的,录取也哭,落榜也哭,想想都是真爱。

从音校毕业,进入剧团,才开始真正的研习,进剧团第一年开始算研一,依次类推。 特别作为男役方向的女孩们(进剧团的年龄差不多就是17-20岁),选择了开始学怎么做个男人,而且是充满魅力的男人,其中的难度有多大,我想不言而喻。在宝塚有个说法叫【男役十年】,说的是要想成为一个合格的男役演员,需要的时限是十年。 (天海女王那种超异类不受此约束,只能跪…)

为了在台上光耀夺目,努力必不可少。想想一个剧团可是有400多人,每个组至少都有70人,要在这么多人中突出出来,再怎么天赋异禀,每天还是得练,霓虹的贵妇饭们眼神可精了,有没有下功夫一眼就看得出。

所以业务能力肯定过硬,同时在私下生活也时刻保持清正美的形象和态度。台上台下都传递的是一种美好的正能量。

说了这么多ZUKA的积极向上正能量,其实剧团还是有很多可以吐槽的地方。

但不得不承认宝塚是一个造梦的世界。

梦,谁不喜欢做呢。人生已经如此艰难,有个可以做梦的地方,很多人还是容易被吸引的。特别是喜欢有钱有时间做梦的贵妇们…

哈哈,最后这是心酸的结尾。

以上。

针对 @Hayami 的文章宝冢·同性恋·爱的置换,造梦空间里的「男性凝视」–百年剧场的梦幻与真实 – 知乎专栏,我希望从另一个角度探讨宝塚所展示的女性形象;应用不同的理论作为前提,对同一个案例可能会有不同的看法。

首先我想引入朱迪斯巴特勒的「性别麻烦」(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990; second edition 1999)一书观点以说明本文的论证逻辑。

作为现代女权主义的理论基石之一,巴特勒认为性别的概念是被文化(政治和话语)构建的。性别内部的同一性由父权定义,而其中个体的特质被人为抹杀。于是她提出并论证sex和gender(生理性别与社会性别)之间相互的关联性:一个人生理上的性别不能脱离社会性别独立存在,所谓的「生理性别先于社会性别」言论只是形成社会性别的手段之一,实际上二者均为constructed(人为构建)。因此平权斗争应该建立在性别去二元化的基础上,即性别不由两个互不相干的群体构成,而是一张分布在极端雌雄特质之间、具有连续性的光谱图。

作者在第三节第二小点:舞台下的观众中提到

“这几乎是一个常识:男人和女人存在着明显的界限,不仅是身体构造上是两个品种,同样包括性格特质、家庭和社会中的角色。”

通读全文,我认为作者的分析构建在性别二元论的基础上,因此得出「宝塚是日本男权社会的浓缩」这一结论。若论证宝塚是男权社会的投射,其前提是认同性别二元论,即社会当中存在泾渭分明的男性和女性两种分类;因此男役扮演完美男性的尝试,会被认为是以男性为主导的社会体系对于女性的思想束缚。但如果从光谱论思考,则宝塚所做实质上是将原本位于正态分布中大多数的女性、推向坐标的两个极端,从而扩展了“女性”的定义域和可能性。

虽然初衷是新娘学校,宝塚毕业生却拥有经济条件支持下的绝对自由。比如选择留在团内、进入专科组,继续演出;

(流水的TOP铁打的理事长:轟悠)

(也是可以秒秒钟切换女妆小石桑的~顺便说,理事1967年生人,今年八月就满50岁了…)

比如进入演艺圈,或工作在舞台的台前幕后;

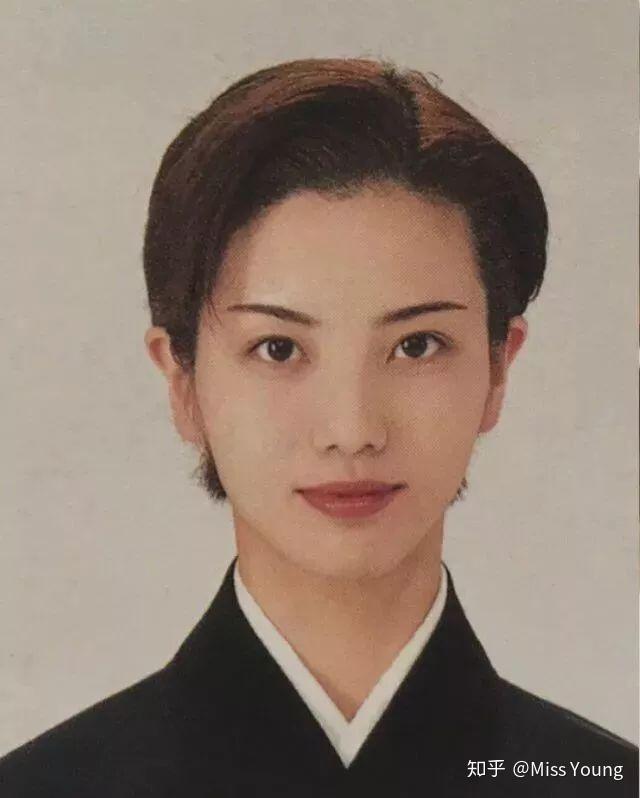

(宝塚史上在位时间最长的娘役TOP,毕业后成为专业舞台演员:花總まり。73年的…)

当然多数会选择结婚回归传统家庭(男役娘役均有);

(扮演伊丽莎白中的死神一角、高音至今无人超越,毕业后迅速结婚的男役代表:姿月あさと)

就日本国情而言,宝塚的经历是发达社会中上层的出身赋予女性的权利与自由。我认为所谓「女权」是平权而不是超权,因此宝塚赋予成员的是作为一个完整的人能够享有的最多样的人生体验。

(即将毕业的雪组TOP早霧せいな。在个人写真集Alter Ego的拍摄花絮里,她很自然地为给自己整理衣服的staff撑伞。两个人的相处模式非常平等,并没有「两种性别」以及「两种性别应该完成的社会行为」之分。)

正如 @Hayami 文章中介绍的那样,宝塚歌剧团始自1914年阪急交通社小林一三为了拉动小镇经济发展而在兵库县宝塚市创立的「宝塚歌剧少女养成会」,甚至可以说是现代少女偶像商业模式的鼻祖。这一史无前例的全女性剧团应该何去何从,以小林一三为代表的初代创始人有自己的无奈:首先,初期男性的质和量严重不足,无法达到组建剧团的标准,不能满足盈利目的;其次,大正昭和年间日本的社会风气较为保守,采用两性演员则较难通过审查,无法完美表达剧本内容(关于剧审的情况可参见「笑の大学(2004)」);再次,全女性演出阵容造成社会轰动后成为宝塚的特色,短期内需要保持这样的影响力。事实上,这套素有中上层「新娘学校」之称的运营体系,在经营不善之时也曾历经一场「尝试加入男性成员」的变革,只是因以上三点以失败告终,后逐渐演变至今。总的来说,团员全部由女性构成,于宝塚是基于现实和艺术双重考虑的最优选择(注:日本当年的三大少女剧团指宝塚、松竹和OSK,后二者现已无法与宝塚相提并论。女子剧团在大正年间并不罕见,但只有宝塚支撑并发展到现在,川端康成小说中也有提及。见「宝塚歌剧团研究」)。

在第三节第一小点:舞台上的役者中作者提到

“前身「宝塚少女歌剧养成会」的入会标准之一是「所有演员必须未婚」,此标准延续至今,并加入了不能公开恋爱的条例。以「清正美」的校训保持宝塚姑娘的纯洁性来满足男权社会扭曲的处女情结,利用婚姻桎梏入团成员,不能说不是强调性别二元论的男权社会的体现。”

此三点确有其事,但我和作者的解读角度可能略微不同。未婚入团是硬性要求但并非桎梏,因为宝塚生需要统一经过音乐学校的军事化训练、入团年龄被限制在十八周岁及以下,针对该年龄段「未婚」完全不构成筛选条件;而在团禁婚,我认为并非出于对女性纯洁性、而是出于对艺术纯洁性的保护,即不与另一人签订一对一的契约、全身心奉献舞台。包括「清正美」的校训,也有一点象征性的宗教意味在里面;而把这种「神圣感」局限于单一性别,我认为是一种对女权概念的不当夸大。

既然提及巴特勒和现代女权主义,对阶级界线的定义与处理是一个无可回避的问题点。 长久以来,宝塚舞台被公认为是上层社会专属的娱乐项目。 @Hayami 在回答当中引用了博客repo作为论据,试图证明宝塚粉丝团的运作方式存在过强的垄断性。我个人作为新饭,首先想要破除博主的误解之一:即,宝塚粉丝=宝塚fan club成员。如果你想购买门票观看宝塚演出有四种途径:一是参加宝塚友之会先行发售,二是宝塚团员个人粉丝俱乐部申票抽选,三是网络公开发售(包括二手转卖),四是演出当天现场购买(官网会提前一天放出名额);另外赞助企业如阪急、三井住友等公司会定期发票作为员工福利。简言之,并不是只有参加粉丝俱乐部才能做宝塚饭。而一旦入会,不同于杰尼斯或48系,宝塚的粉丝俱乐部是单人终身制;你选择支持这个团员就要尽全力应援到她毕业,这是铁律。如果没有这份狂热和专一,不要入任何一个会就好了。这其中不存在任何强迫。

对于阶级的限制不是宝冢的设置造成的,而是定位于高雅艺术本身造成的;即使无关性别,舞台艺术和追星的门槛较其他娱乐方式来说相对较高。而作为一个普通观众,我反而认为宝塚没有特别限制阶级:东京宝塚剧场的当日立见票价低于同等级其他剧团(1500日元一张,在东京就是一顿饭钱),这反而为各阶级的女性观众提供了便(biàn)宜的艺术体验。

作者提到

“但不能否认的是,在以主演男役为顶点的金字塔体系中,男役享有比娘役更高的地位、更受瞩目的人气……两性关系中,男性占主体支配地位的刻板印象依然根深蒂固。”

我姑且粗略总结为男役娘役之间不对等的性别权力关系问题(之前在日本有哪些糟糕之处? – 知乎当中也简单分析过)。

建立在「性别去二元化」的理论基础上,我个人对于宝塚团员的论点是:她们不仅是完美的男性,更是完美的女性;换言之,对于完美男性角色的扮演,是宝塚团员延展「女性」定义的有力尝试。

BBC在纪录片「梦幻女孩」当中,用西方的视角拍摄下上个世纪末宝塚的点点滴滴。而在其中一对TOP搭档的采访当中娘役这样说道:

简言之,娘役的职责与义务在于衬托作为宝塚特色的男役角色,为此她们需要在台上台下都展现出比一般女性更为女性化的特征。举例来说,即使身高相差不多、体重也必须比搭档男役轻很多(为了顺利完成托举旋转等等动作);装扮同理,男役不能留长发娘役也不能剪短发;娘役需要做到对男役绝对服从,等等。以上种种,已经超越了日常生活中绝大部分女性的自我要求,男役和娘役都必须表现出超越性别的美感。因此组TOP从来都不是男役一位,而以一对搭档的形式出现。

这正符合朱迪斯巴特勒的性别表演(Gender Performativity)理论:该命题作为酷儿理论的核心之一,强调主体的性别身份不是既定的和固定不变的,而是不确定和不稳定的,即是表演性的。性别乃至一切身份都是表演性的。

「操演不是一个单一的行为,而是一种重复、一种仪式,通过它在身体——在某种程度上被理解为文化所支持的实践性持续存在——这个语境的自然化来获取它的结果。认为性别是操演性的观点,试图指出我们所以为的性别的内在本质,是通过一套持续的行为生产、对身体进行性别的程式/风格化而稳固下来的。」

宝塚团员一直以来的实践即为该模式的写照;其目的并非大众所见「性别固化」,而更多是「性别模糊」。宝塚的剧目存在女性角色逐渐丰满、男性角色逐渐柔和的趋势(可参见新剧:花組「金色の砂漠」、宙組「王妃の館」中独立自主的女性角色),代表作「凡尔赛的玫瑰」两位主角均为女性,另一代表作「伊丽莎白」中死神的形象也越来越中性化。

对于男役娘役的不同要求是出于舞台表现力的考虑,事实上二者在舞台下的分界并不绝对。(欢迎大家围观宝塚运动会!传说中的娘役真汉子男役少女心:【宝塚歌剧100周年纪念】大运动会 全场中字【东京不够热字幕组】)

在团不能有公开的感情生活这一点与性别无关,杰尼斯、exile、韩团同理,是出于对偶像形象的维护;偶像需要满足理想化的设定,而不是单纯满足男性对女性的界定。为了全力完成角色扮演,专业的男役会主动拒绝女性服装,我反而认为这是只属于女性的自由;毕竟在绝大多数地区,男性只能穿裤子而女性可以穿裙子裤子,这是对男性而不是对女性的束缚。

对于「性别桎梏」,不同的人有不同的处理方式(可参见宝冢歌剧团男役是如何训练及调整心理进行演出的,这种长时间的变化是否对毕业后的男役有着不可调和的影响? – 知乎)。大多数top毕业后成为了中和雌雄特质、两性特征兼备的优秀女性:

(截图参见:VS嵐 宝冢OG_日常_生活_bilibili_哔哩哔哩)

从女性的角度来说,能够通过表演(perform)完成对另一种性别的体验,并最终成为兼具二者优点的女性,反而是最完美的女性形象的体现。由于宝塚的历史和地位,无论成员在团退团,社会评价包括粉丝都会明确其作为女性的本质,而不会将台下的男役当作真正的男性去对待。我的一个朋友是某男役fan club的成员,在线上讨论的时候曾经因误称「彼」(他)而不是「彼女」(她),被前辈批评并差点当场劝退。

我个人认同「日本是一个男权社会」观点,但反对「宝塚是该社会的投射」,从而试图通过本文证明「宝塚是对该社会的反抗」。

对宝塚的诸位男役来说,在舞台上塑造完美的男性形象是为了艺术,在舞台下塑造完美的男性形象则是一种完善自我女性身份的手段。她们出身并非贫寒,被选拔出来后却能忍耐长年的严苛训练,并在种种磨砺中锻炼以TOP为目标的领导力、决断力和掌控力,以及对于超负荷工作量的身心处理。她们在用自己的努力塑造真正完美的女性形象。而作为一个初入门的小粉丝,我接触到的绝大多数前辈并不像外界所想的那样,将男役完全作为理想的异性对象,而更多是对男役作为女性能够通过自己的努力做到超越一般男性这一点感到崇拜;再者,优秀娘役的人气也非常高。今年算是一个TOP的轮换季,二月Kano(原花组娘T)和四月Mirion(原宙组娘T)的毕业千秋(最后一场演出)我都去了现场,粉丝很有礼貌有组织地夹道欢送,SS席放眼望去都是正装贵妇(。

从宝塚恢复人气后历代男役的更迭可以看出,角色依然鲜明但出现更多不受性别限制的形象(宙组2017年「王妃の館」中出现了人妖的角色,由男役出演),但成员中男役娘役总体存在界限越来越模糊的趋势;男役转娘役越来越自然(啊…比如说大湖姐姐?还有ruru,这个是我印象比较深的),娘役也不再是单纯柔弱的形象(比如说娘TOP毕业剪帅气的短发,在团时也会穿中性的私服)。宝塚不是加强了性别桎梏,恰恰是通过对艺术极致之美的追求打破这一桎梏的最佳尝试。因此,就我个人观点而言,宝塚是在亚洲语境下对女权的最佳阐释和回应。我认为这也是剧团经久不衰,并在日本国内外受到持续关注与广泛喜爱的原因之一。如果对于日本、或者说东方的性别研究有兴趣,那么我想宝塚也是一个值得深入挖掘的案例。

(写完好爽!(感谢@Hayami 愿意和我讨论这个问题 获益良多(能读到这里大家辛苦了(以上。

宝冢歌剧团这个宝藏剧团,拥有全日本最迷人、最帅气的女孩们。今天迷死氧就跟大家来讲讲宝塚剧团的女扮男装文化。

宝塚剧团的女孩,比男人更帅

宝塚剧团在日本的流行文化中地位很重要,历史超过一百年。主要有两个剧场,分别是宝塚大剧场(兵库县宝塚市)和东京宝塚剧场(东京都千代田区)。

1991年,“宝塚少女歌剧养成会”成立,致力于音乐剧和舞台剧的表演,明治时期西风东渐,创始人小林认为宝塚可以取代纯男子演员的歌舞伎,在1914年成立了宝冢剧团,并在1919年成成立了宝塚音乐学校。

能想象吗,这个偶像制度的创始团体,400多位演员全部都是未婚女性,包括男性角色的饰演者(男役)。而扮演女性角色的,称为“娘役”。演出剧目多挑选经典剧目,男女老幼都可以欣赏。而演员们的使命就是在舞台上呈现极尽梦幻、感人至深的剧目,男役们则追求达到比现实生活中的男子更帅气的外形和气质。

比如改编自少女漫的《凡尔赛玫瑰》,男役们日夜钻研优雅的体态和动作,甚至研究哪个角度眼中可以映出星星,还原了漫画中的九头身帅气王子男主。这部剧打破了宝冢剧团的上座率记录。

这也是很有意思的一点,当歌舞伎的男性演员们努力变得比女性更加柔美,宝塚的女孩们也在拼命地变得比男性更A更攻。

宝塚的整个演员培训和演出系统极其健全,也极其严格。进入宝冢剧团,首先要考宝冢音乐学校,淘汰率极高,每年只选取大约40人。而且学校实行军事化管理,课程从声乐、乐器、乐理到各种舞蹈,芭蕾、踢踏、古典、现代、拉丁都有涉及。进入这所学校到毕业,宝冢歌剧团都是优中选优,优中培优。“清、正、美”,是宝塚的审美标准。

这还没完,很多进入宝塚剧团的演员,一呆就是十几年。很多演员直到结婚才退团,八草千薰就是。内部有“十年男役”的说法,首席男役,地位最高,最难达成,能登顶的,寥寥无几。是名副其实的“九亿少女的梦”。所以宝塚也形成了娘役衬托男役,首席男役带领全团,剧本为男役而设计的演出制度。

剧团内部分为五个组,花、月、雪、星和宙,“歌舞之花,戏剧之月,和物之雪,扮装之星,年轻之宙”,每个组都有自己的表演特色以及代表剧目。

花、月、雪、星、宙的代表人物们

戏剧之月

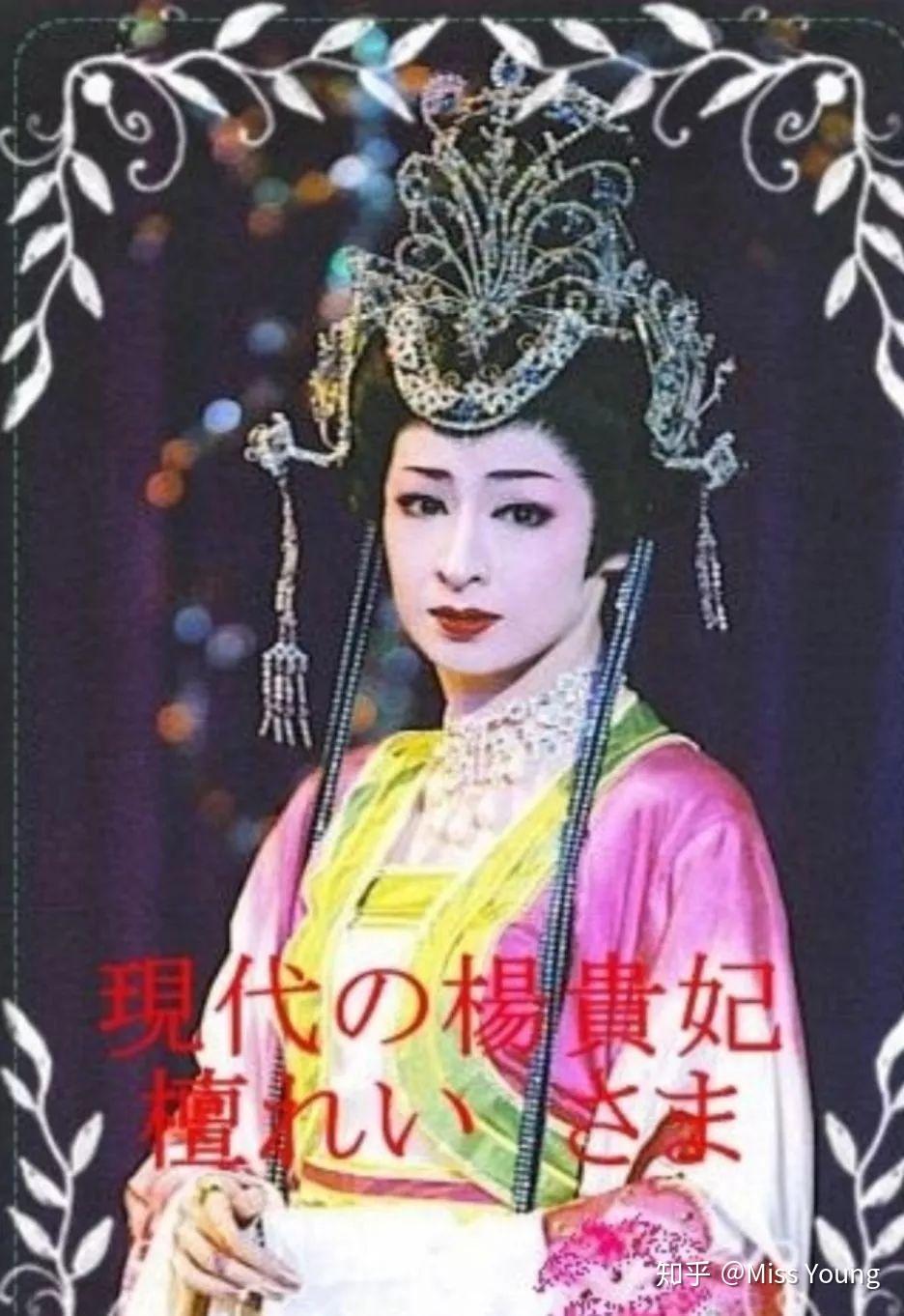

首先来说说月组。以黄色为代表色的“月组”,其成员以演技精湛而闻名。招牌戏剧《凡尔赛玫瑰》的首演也是由该组担任。天海佑希、大地真央和檀丽都曾是这个组的成员。先说说凉风真世好了。精致得像洋娃娃一般,带着几丝邪气,妖精般的美貌,出演《凡尔赛玫瑰》被认为是最接近原版的奥斯卡。

头肩比无敌,嘴唇线条精致又禁欲。放眼现在的娱乐圈,同款气质外形,找不出第二个。

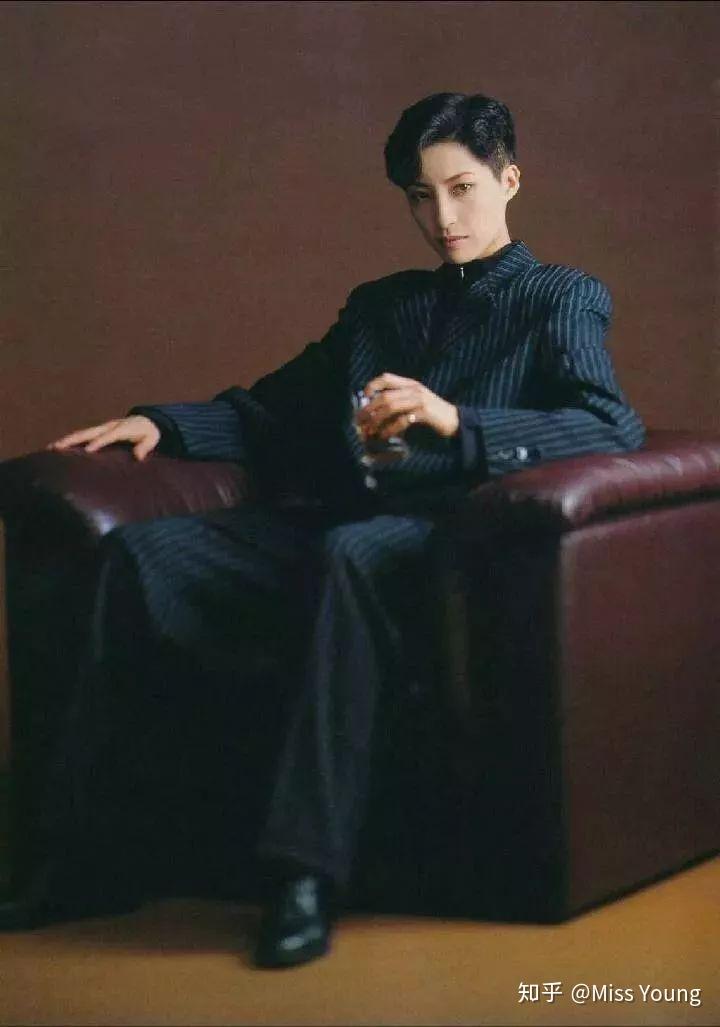

天海佑希大家应该比较熟悉。她可是只用了短短7年就当上首席男役的人。172cm的身高,手长脚长,跳起舞来轻快又有力。肩宽头长,身段优美。眉宇之间雌雄莫辨。

天海佑希身上的气质,最迷人的就是那种清爽又俊秀的少年感。跟女役麻乃世佳组cp也是很多人的心头好。

大地真央和黑瞳木。月组的 宝记娱乐重要cp。

和物之雪

雪组舞台艺风受到日本传统戏剧的影响,偏向严肃沉着,男役贵族气质更重一些。

号称“第一男帝”的轰悠,简直就是逆生长的人物啊,代表着宝冢最高级别的演技。

50岁还在带团演出,品一品这个状态和颜值。

壮一帆,初看有少女的娇俏圆润,细看更多是少年的硬朗骨感。扇形双眼皮柔美又精致,瞳色漆黑又明亮。舞台上帅气撩人。

一路真辉,在《伊丽莎白,爱与死的轮舞》中扮演死神一角。

花总真理,先后出任过雪组与宙组的娘役TOP,和5位男役TOP搭档,是在位时间最长的茜茜公主。颜面华丽而幼态,是接近少女漫画主角的极致美。

年轻之宙

宙组的特点是身材高挑,长相漂亮,就是面容俊秀、贵气逼人的美少年。

比如首位男役姿月朝户,画风霸道总裁,男子力爆棚。脸蛋狭长柔美,鼻骨窄长俊秀。

和央佑嘉是姿月朝户退任后的男役。整体就像是精致柔美的漫画花美男,脆弱又可爱。

舞台风格也是清秀美少年那一挂,穿白衣简直是美到令人心碎。

歌舞之花与装扮之星

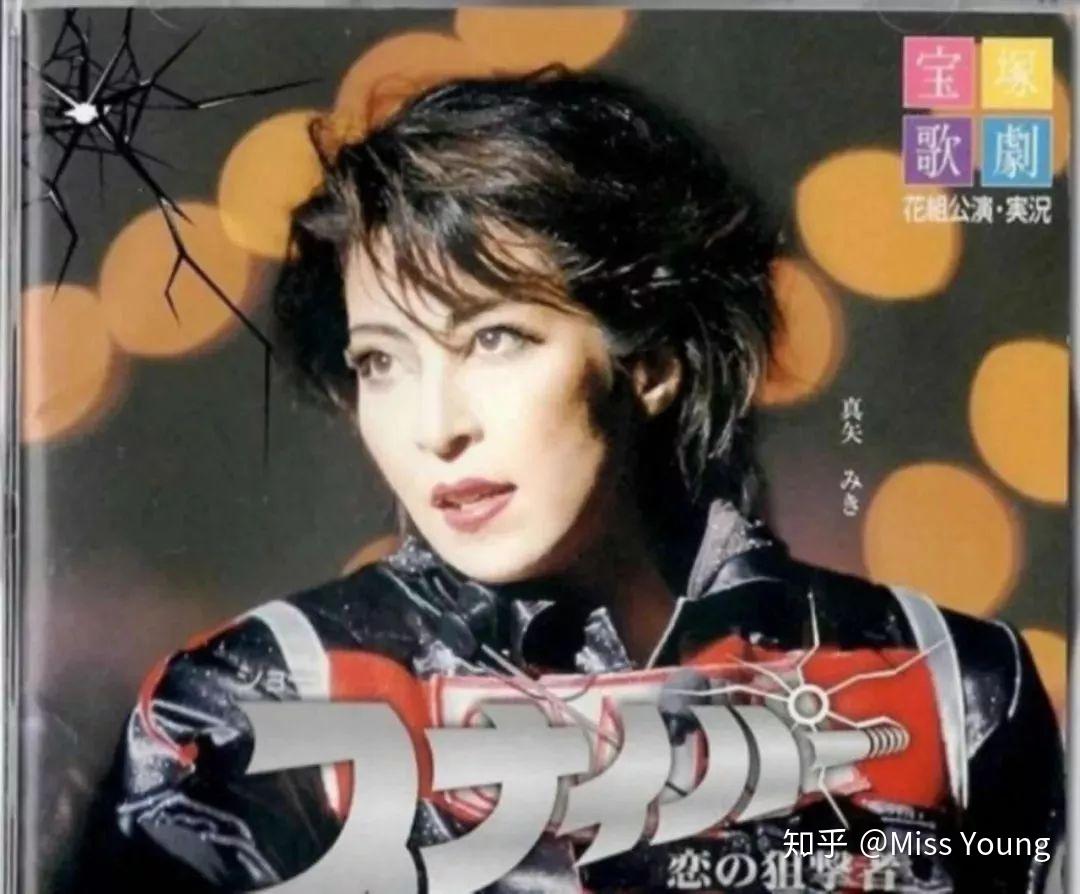

花组和星组,相对月组和雪组来说就比较花哨一点。花组比较强调色气。安寿,魅惑中带点欲感的感觉。

真矢みき,五官尖锐明媚,色气与攻击性并重。

越路吹雪是花组的娘役,1951年退团后,凭借12年的宝塚舞台经验,作为歌手以及音乐剧女演员活跃在香颂领域。

檀丽也是原来花组和月组的成员。杨贵妃扮相非常惊艳。

星族则特别强调服饰的华丽。素来有“贵族之星”之名,柚希礼音是代表人物,演技精湛,声音低沉磁性,自带攻气。

帅到掰弯富婆可不是盖的

从宝塚剧团出来的艺人,个个都气质非凡,令人见之忘俗。宝塚剧团的迷妹,富裕的女性居多。而宝塚剧团作为一个非常特别的剧场,既有其有对于社会既成的男女性别界定的反抗,也有其保守的一面。

不过,宝塚剧团之所以被称为女人的梦想地,是因为少女绮丽的梦想能在此被还原在舞台上。最理解女人的,只能是女人。所以宝塚的男役并不是模仿男人,而是超越性别的局限性,表现出女人所喜欢的“男人”的样子。她们比男人更潇洒,气质更干净。可以说,宝塚剧团是女性的乌托邦,也有极高的人类学、社会学价值。

宝记娱乐